какая максимальная температура на планете

Какая температура на поверхности планеты Земля? Максимальная, минимальная и средняя

Средняя температура на поверхности нашей планеты составляет 14°С, однако ее значение сильно зависит от времени и места измерения.

Естественно, что самое холодное место на Земле находится в Антарктиде. В районе станции «Восток» в июле 1983 г. температура упала до – 89,2°С, это значение считается рекордным. Надо напомнить, что в Южном полушарии зима наступает тогда, когда в Северном полушарии лето, именно поэтому рекорд был зафиксирован в июле. Спутниковые наблюдения показывают, что в 2010 г. температура в некоторых районах Антарктиды падала и до – 93,2°С, но эти данные не регистрируются в качестве рекордных.

Максимальная же температура была зафиксирована в 1913 г. в Долине Смерти в США, где воздух прогрелся до 56,7°С. Несмотря на глобальное потепление, этот рекорд официально до сих пор не побит, однако спутниковые наблюдения говорят о том, что в пустыне Деште-Лут в 2005 г. температура доходила и до 70,7°С.

Средняя температура Земли не является постоянной величиной. Известно, что во времена динозавров она была на 5°С выше чем сейчас. Сейчас мы живем в период глобального потепления, так что уже в течение столетия средняя температура может вырасти на 2 или даже 4°С.

Список использованных источников

Топ-9 рекордно высоких температур, в которые сложно поверить

Обжигающий жар, выделяемый грилем в ресторане. Та самая влажная жара, которая наступает после летнего ливня, из-за которой даже просто двигаться становится некомфортно. Воздух в салоне автомобиля, когда вы оставили окна закрытыми, так как боялись, что кто-то стащит что-то из него, обволакивающий вас жарой. Да, это может показаться очень высокой температурой, когда вы испытываете эти явления на себе, но что такое по-настоящему высокие температуры, вы сможете узнать в нашем списке. По крайней мере, это самые высокие зарегистрированные температуры.

9. Самая высокая температура в Австралии

Температура: 51,7°C

Дата: 2 января 1960 года

Так как самым известным регионом Австралии является Аутбэк (Outback), многие предполагают, что Австралия является обширным пустынным пустырём. На самом деле, около 70 процентов площади Австралии является либо пустыней, либо полупустыней. В последние годы в Австралии были также зарегистрированы самые жаркие летние периоды. Однако самой высокой отметки температура достигла более 50 лет назад, до того, как люди узнали о термине «глобальное потепление» и, соответственно, много шума по этому поводу не было. Температура была зарегистрирована в городе Однадатта (Oodnadatta) в Южной Австралии. В городе Однадатта проживают менее 300 людей. Учитывая, что рекордная температура была настолько высока, что убивала постельных клопов за несколько секунд, неудивительно, что население столь немногочисленно.

8. Самая высокая температура в Европе

Температура: 48°C

Дата: 10 июля 1977 года

Европа в целом характеризуется умеренным или холодным климатом. Здесь нет обширных пустынь и даже у южных стран есть Атлантический океан и Средиземное море, которые удерживают их погоду в разумных рамках. Тем не менее, в Афинах, Греции температура достигла небывало высокой отметки в том же году, которым отмечается начало тренда нагрева Европы. Греция является достаточно умеренной страной, поэтому это было достаточно необычным явлением. Менее аномальным был неподтверждённый рекорд в Севилье (Seville), Испания. Здесь 4 августа 1881 года температура якобы достигла 50°C, что поставило бы Европу фактически на уровень Австралии.

7. Самая высокая температура в Южной Америке

Температура: 48,88°C

Дата: 11 декабря 1905 года

В отличие от Европы, мы считаем Южную Америку горячим местом. Обширные дождевые леса Амазонии кажутся наиболее вероятным кандидатом на самую горячую точку. Возможно, вы подумали, что самая высокая температура могла быть достигнута в пустыне Атакама (Atacama Desert) площадью в 105 000 квадратных километров, которая является самым сухим местом на планете, но на самом деле в пустыне температуры достаточно умеренные. Как оказалось, самую высокую температуру зарегистрировали в Ривадавии (Rivadavia), городе на севере Аргентины. К сожалению, рекордно высокая температура в Южной Америке в один из дней не сильно увеличила приток туристов в этот город.

6. Самая высокая температура в Азии

Температура: 53,7°C

Дата: 26 мая 2010 года

До исследования этой темы мы бы подумали, что самая высокая температура в Азии, скорее всего, была зарегистрирована в пустыне Гоби. Но мы бы ошиблись. Нет, температуру не зарегистрировали ни в Вест-Индии, ни в тропической части Азии. И даже не в пустыне Ирана. Самым горячим городом стал Мултан (Multan), пятый по величине город в Пакистане, который часто подвергается наводнениям. В отличие от большинства пунктов этого списка, этот рекорд был установлен совсем недавно и в тот период Пакистан пострадал от периода сильной жары, от которой скончалось несколько десятков человек.

Между прочим, в Азии была также зарегистрирована самая высокая температура поверхности. Остальные региональные пункты списка относятся к температуре воздуха. Температура песка в пустыне Деште-Лут (Lut Desert) была измерена в 2005 году и зарегистрирована как 70,7 °C. Куриные яйца начинают жариться примерно при температуре в 70 °C, поэтому именно здесь можно было бы пожарить яйцо на земле.

5. Самая высокая температура в Африке

Температура: 55°C

Дата: 7 июля 1931 года

По поводу самой высокой температуры, зарегистрированной в этой части света, ведётся на удивление яростный спор. До апреля 2013 года рекорд удерживал Эль-Азизия (El Aziza), небольшой город неподалёку от столицы Ливии, Триполи (Tripoli). Рекордом была температура в 57,77 °C, что делало её самой высокой температурой на планете. Но затем, спустя 90 лет на вершине списка, методы, применённые для измерения этой температуры, были пересмотрены. Как оказалось, термометр располагался на земле, поэтому, фактически, он измерял температуру поверхности, как в случае пустыни в предыдущем пункте, вместо температуры воздуха. После того, как общество метеорологов восстановилось от этого скандала, самая высокая температура в Африке была снижена до рекорда, установленного в Кебили (Kebili), Тунис. Надеемся, что позже не окажется, что этот рекорд был также неправильно измерен!

4. Самая высокая температура в Северной Америке

Температура: 56,6°C

Дата: 10 июля 1913 года

Наконец, мы добрались до самой высокой температуры во всём мире. На удивление, явление было зарегистрировано в Соединённых Штатах Америки, а не Канаде. Более того, это случилось в Долине Смерти (Death Valley), Невада. Эта территория знаменита тем, что она находится намного ниже уровня моря и, скорее всего, является самой сухой территорией во всей Северной Америке. Удивительно, что кого-то послали проверить температуру в те годы, учитывая, что погода здесь настолько плохая, что она регулярно приближается к отметке, которая бы побила текущий рекорд. На самом деле, в 1913 году, в момент регистрации рекорда, Долина Смерти проходила через волну жары, длившейся 10 дней, в каждый из которых температура превышала 51 градус. Это было в те дни, когда кондиционеры были всего лишь экспериментальными, поэтому сложно представить как люди в те времена выживали.

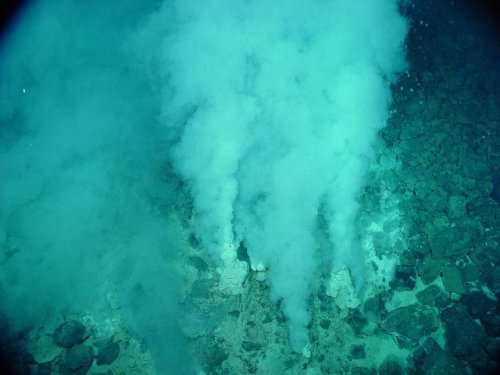

3. Самая высокая температура в океанах

Температура: 46,4°C

Дата: 2005 год

Все эти разговоры о практически смертельной жаре вызывают желание окунуться в океане. С другой стороны, эти температуры достаточно прохладны по сравнению с некоторыми частями океана. Следует признать, что это маленькие удалённые части океана, но они есть, поэтому рисковать не стоит.

На глубине трёх километров в Атлантическом океане вдоль Срединно-Атлантического хребта учёные обнаружили вулканические кратеры, повышающие температуру воды до отметки, о которой ранее наука даже не предполагала. С тех пор воду, нагревающуюся до такой степени, что она может расплавить свинец, назвали пиком Сёстр и селом Двух Лодок (Two Boats and Sisters Peak). Вода настолько горяча и находится под таким давлением, что вместо испарения, она фактически выпускает наверх пузыри горячей воды, которая находится на грани испарения.

2. Самая горячая естественная температура

Температура: 55 555 537,77°C

Дата: примерно 2000 до нашей эры

Если вы задаётесь вопросом, где или как на Земле температура могла бы достигнуть такой отметки, ответ – к счастью, температура эта была очень далеко от Земли. На самом деле, это случилось очень далеко от Солнечной системы, даже в космических масштабах. Феномен произошёл в сверхновой звезде, с точки зрения человека на Земле, примерно в части неба, известной как созвездие Близнецов. Сверхновая звезда оставила после себя обширное облако газа, известное как туманность Медузы. Когда это случилось, сверхновая достигла температуры в 10000 раз превышающей температура нашего Солнца.

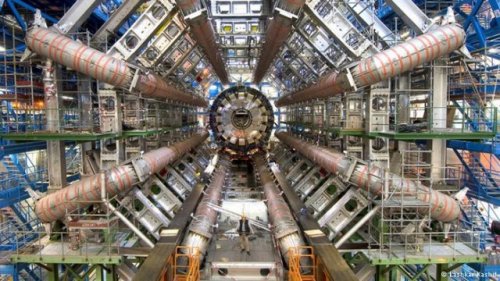

1. Самая высокая техногенная температура

Температура: 5 499 999 999 726,85°C

Дата: 13 августа 2012

Конечно, эта невообразимо высокая температура была непродолжительной и ограничена небольшим пространством, но установление таких рекордов определённо похоже на спринт, а не на марафон. В известном Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider) неподалёку от Женевы, Швейцария, ионы свинца (то есть атомы свинца, где число протонов и электронов не совпадает) применялись в экспериментах со столкновением атомов. Получившаяся высокая температура была вызвана субатомным веществом, кварк-глюонной плазмой – тем, из чего, по теории, состояла Вселенная до Большого Взрыва. Самое важное заключается в том, что человечество полностью превзошло самую высокую концентрацию тепла, которую смогла создать естественная Вселенная.

Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо! 🙂

Температура на Земле

Земля – пока единственная планета, располагающая жизнью. Но это касается лишь найденных нами объектов, а ведь наши знания пока неполные. Так что поиск жизни в Солнечной системе и за ее пределами продолжается. Любой живой организм нуждается в специальных условиях.

Влияет расположение планеты. Нам повезло проживать в зоне обитаемости – определенная удаленность от звезды, позволяющая поддерживать стабильную температуру для наличия жидкой воды. Так какая же температура Земли?

Варианты температуры Земли

На земной температурный показатель влияют различные факторы. Это могут быть время суток, сезон, а также точка замера. Планета вращается за 24 часа, поэтому есть день и ночь. Кроме того, осевой наклон составляет 23°, из-за чего сформировались сезоны. А некоторые уголки мира расположены в постоянном холоде или зное. На нижней схеме показано, как отметка температуры на Земле меняется с глубиной (от коры к ядру).

График зависимости температуры Земли от глубины погружения

Вы можете не знать, но не вся планета проходит сквозь времена года. На экваториальной линии градус повышен, поэтому у них всегда жарко.

Вычисление Температуры Земли

Вычисления основывались на стандарте Всемирной метеорологической организации. Правила говорят, что показатель нужно определять из прямого солнечного света, а сами термометры размещают на высоте 1.2-2 м от поверхности.

Сравнение температуры Земли с другими планетами

Температурная карта поверхности Земли

Исторические наблюдения за температурой Земли

Мы можем судить о точности данных только за последние два века, потому что ранее никто не занимался температурной слежкой. Но мы примерно знаем, с чего начинала наша планета.

К примеру, 3.5 миллиардов лет назад наша звезда была на 25% слабее, а земная атмосфера только формировалась. Но она все же выдерживала показатели выше 0.

За последние 2 миллиарда лет наша планета прошла сквозь 5 ледниковых периодов, а в одном мы проживаем и сейчас

Последние 2.4 миллиардов лет планета вынуждена была столкнуться с резкими климатическими изменениями. Это 5 ледниковых периодов, вовремя которых повысилось альбедо, а значит большая часть солнечной энергии возвращалась в пространство из-за отражения, что снижало температурный показатель.

Их разделяли межледниковые периоды, где увеличивалось количество выпуска парниковых газов, вроде вулканической активности. Это именуют глобальным потеплением, которое усилилось с развитием человеческих технологий.

Повышенная концентрация СО2 и прочих парниковых газов привела к тому, что со средины 2-го века температура растет.

Изменение средней температуры поверхности Земли и концентрации углекислого газа

Внутренние температурные показатели Земли

Важно не забывать, что внутренняя и поверхностная температуры отличаются. По сути, чем дальше от ядра, тем холоднее. Мы никогда не отправляли датчики так далеко, но все же смогли выполнить определенные расчеты.

Полагают, что внутренне ядро раскалено на 7000°C, а внешнее – 4000-6000°C. Температура земной мантии – 870°C. Не будем забывать, что у каждой планеты свои особенности и на показатель будут влиять различные факторы. Но пока мы живем на единственной планете, способной обеспечить приятные и стабильные условия.

Если вы собираетесь провести отпуск на другой планете, то важно узнать о возможных климатических перепадах:) А если серьезно, то многие люди знают, что у большинства планет в нашей Солнечной системе чрезвычайные температуры, неподходящие для спокойного проживания. Но какие точно температуры на поверхности этих планет? Ниже я предлагаю небольшой обзор температур планет Солнечной системы.

Что мы обнаружили на Марсе? География красной планеты

Давайте же рассмотрим его поближе.

Проект семь пятниц на неделе 243. Что-то про десятую планету

С количеством планет в Солнечной системе всегда какие-то неопределенки. Сначала их количество росло, пока их открывали одна за одной. Когда дошли до Плутона, их стало девять. Потом начали искать десятую. Пока искали десятую, Плутон разжаловали. Теперь ищут девятую. А еще всякие упоротые астрологи со своей Нибиру. Короче внимательно следим за развитием событий!

Я каждый день с 8 февраля рисую по комиксу, связанному с событием произошедшим в эту дату, когда она была пятницей! Если хотите поддержать меня, то вот — http://desvvt.art/

Ближайшие к нам звёзды. Что находится за пределами Солнечной системы?

Космическое пространство в радиусе 50 световых лет от Солнечной Системы содержит около 1400 звездных систем. Некоторые из них являются кратными и содержат два и более компонента, поэтому общее число наших звездных соседей превышает 2000 объектов. Среди них можно встретить самые разнообразные светила: от тусклых красных карликов до ярчайших гигантов, раскаленных до невообразимых температур. Эти невероятные масштабы и удивительное изобилие разновидностей космических объектов не могут не поражать воображение. Чтобы рассказать о каждом из них, потребовалось бы огромное количество времени…

Новая гипотеза объясняет «исчезновение» осколков планет из Солнечной системы

В ранней Солнечной системе планеты земного типа, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс, предположительно, формировались из планетезималей, небольших «зародышей» планет. Эти ранние планеты со временем укрупнялись в результате столкновений и слияний, достигнув в конечном счете своих современных размеров.

Считается, что материал, образовывавшийся в результате этих мощных столкновений, выбрасывался в Солнечную систему, где начинал обращаться вокруг Солнца, бомбардируя другие растущие планеты и изменяя состав вещества Астероидного пояса. Однако изучение состава Пояса астероидов показало отсутствие следов таких осколков столкновений, что является загадкой, не разрешенной астрономами на протяжении нескольких десятилетий.

Два исследователя из Университета штата Аризона, США, Трэвис Гэбриэл (Travis Gabriel) и Гаррисон Ален-Суттер (Harrison Allen-Sutter), в новом исследовании заинтересовались этим противоречием и приступили к подробному компьютерному моделированию столкновений, позволившему в конечном итоге получить удивительные результаты.

Проведенное авторами моделирование показало, что вместо формирования твердых каменистых осколков в результате крупных столкновений между планетами происходит превращение горных пород в пары. В отличие от твердых или расплавленных осколков газообразные продукты легко покидают Солнечную систему, почти не оставляя при этом следов столкновений между планетами, указали Гэбриэл и Ален-Суттер.

Эти результаты также могут помочь глубже понять формирование Луны, которая, как считается, была рождена в результате космического столкновения, выплеснувшего часть расплавленного вещества Земли в космос, добавили авторы.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

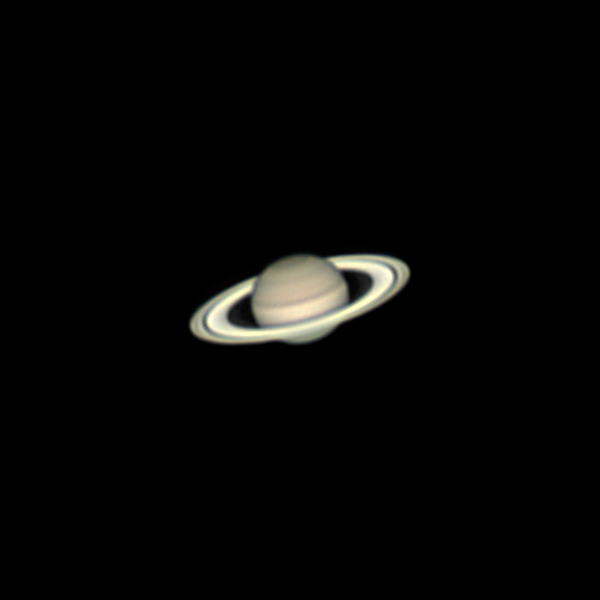

Сатурн в противостоянии 02.08.2021

Наконец-то спустя две с половиной недели дошли руки до материала, отснятого ещё в начале Августа, в ночь, когда Сатурн находился в противостоянии и имел максимальную яркость и угловые размеры для наблюдателя с Земли.

Сиинг на этот раз выдался намного лучше, чем в прошлый раз. Решено было записать два ролика по 30 минут, что кстати оказалось не зря, так как первый ролик оказался безнадежно запорот (пробегающие коты сбили провода и телескоп “уехал” недалеко от Сатурна.

Во втором ролике было отснято 89994 из которых было решено сложить 5000. Таким образом добился более лучшей детализации и уменьшения шумов. Вейвлеты применял не сильно грубые (2 ползунок не более 14, 3 ползунок 4,8). Пришлось поработать с цветом, так как Линза Барлоу Televue Powermate 3x даёт заметный хроматизм и цвета уходят в фиолетовый.

Не всё получилось, как я задумал, но в этот раз удалось достичь более высокой степени детализации и подавления хроматизма, по сравнению с моими предыдущими снимками Сатурна.

Следующие съёмки планет планирую проводить с линзой Барлоу 3х от SVBONY, у которой хроматизм заметно ниже, что уже подтверждено многими астрофотографами-любителями.

Видимый диаметр 18,60 сек. дуги, с кольцами 43,33 сек. дуги;

Звёздная величина 0,18;

Освещённость планеты Солнцем 100%;

Расстояние от Земли 1336,703 млн. км;

Телескоп: Sky-Watcher 150/750PDS

Камера: ZWO ASI462MC

Аксессуары: Optolong UV/IR Cut Filter 1.25″

Линза Барлоу Televue Powermate 3x

Монтировка: Sky-Watcher Heq5 ProSynScan

Место съёмки: Краснодарский край, станица Динская, двор.

Фокусное расстояние: 3250мм

Сложено 5000 кадров из 89994

PIPP, Autostackert 3, Registax 6, Photoshop

Юпитер: просто о сложном

ВСТУПЛЕНИЕ

В этот раз давайте поговорим о Юпитере, самой большой планете Солнечной системы. Чтобы понять, насколько он огромен, достаточно лишь сказать, что его масса превышает земную в 318 раз, а радиус в 10 раз. Ну что, начнём!

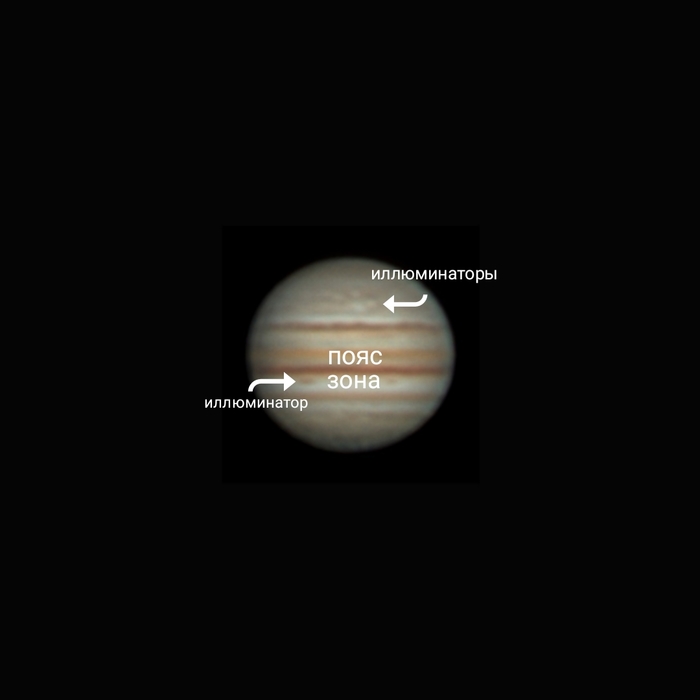

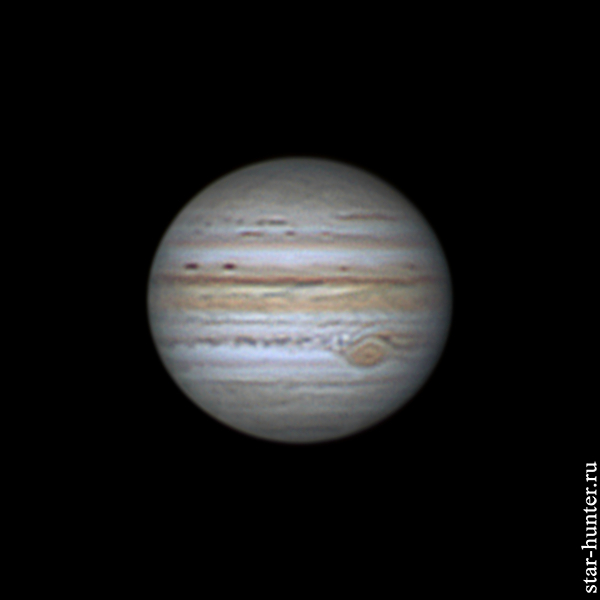

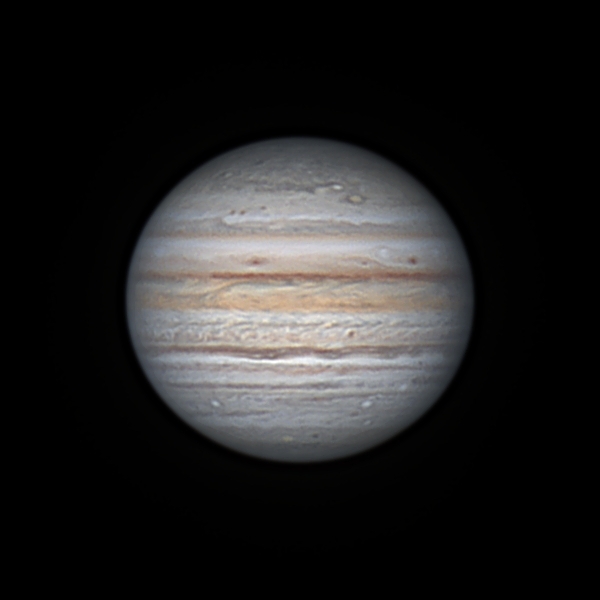

Мой кадр Юпитера. Снято через телескоп на астрокамеру

Юпитер- это газово-жидкая планета. Подтверждением этому служат измерения скорости пролётов космических станций, по которым можно судить о плотности вещества внутри планеты. Интересно ещё то, что фигура Юпитера математически идеальна, а такой может быть только жидкая планета. По составу Юпитер больше напоминает Солнце, чем планеты земной группы, но всё же, вопреки мнениям, он не стал бы и никогда не станет звездой, так как для этого ему сильно не хватает массы. Основную часть вещества планеты, а именно 90%, составляет водород, помимо которого Юпитер содержит ещё 10% гелия. На долю остальных химических элементов приходится менее 1%. Из-за большой удалённости от Солнца Юпитер получает от него очень мало тепла, поэтому основной источник энергии находится внутри него самого. По видимому, энергия в недрах сохранилась ещё с тех времён, когда Юпитер только формировался. Но в ряде научных работ освящается идея, что энергия внутри Юпитера может также выделяться за счёт его медленного сжатия, хотя эта гипотеза до сих пор остаётся неподтверждённой. Вокруг Юпитера обращается аж 79 спутников, из которых четыре самых крупных названы Галилеевыми в честь их первооткрывателя.

АТМОСФЕРА И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ

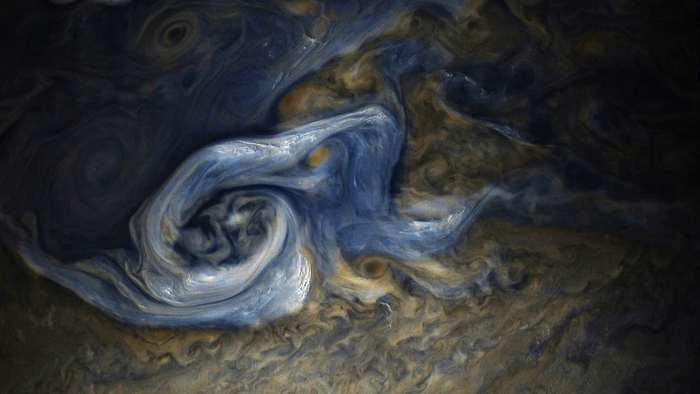

При взгляде на Юпитер через телескоп в глаза сразу бросаются так называемые зоны и пояса: белые и коричневатые полосы, и иллюминаторы: овалы и круги, которые представляют собой ни что иное, как вихри.

Зоны, пояса и иллюминаторы Юпитера

Автор я

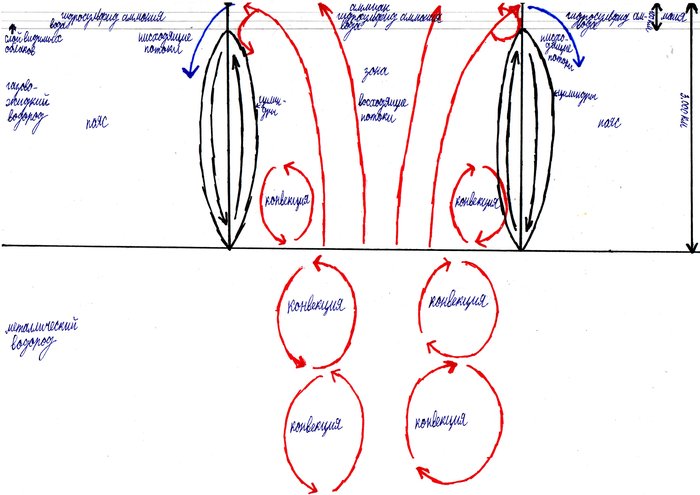

Процессы, отвечающие за внешний вид зон и поясов, подобны ячейке Хэдли на Земле. Тёплый воздух в зонах, поднимающийся из глубины, обогащается аммиаком и по мере своего пути охлаждается и расширяется, образуя плотные аммиачные облака из кристалликов льда, холодный воздух в поясах, наоборот, опускаясь нагревается и весь аммиак, содержащийся в нём, испаряется, открывая взгляду более низкие облака. Вытянутую форму зонам и поясам придают ураганные ветры- струи, наибольшая мощность которых наблюдается на границах между вышеуказанными объектами. Образуются зоны и пояса на глубине 3000км под видимым облачным слоем, там, где температура и давление настолько высоки, что нет ни единого облака, а всё пространство собой заполняет водород в состоянии сверхкритической жидкости. В таком состоянии водород обладает необычайными свойствами: плотностью как у жидкости, а вязкостью как у газа.

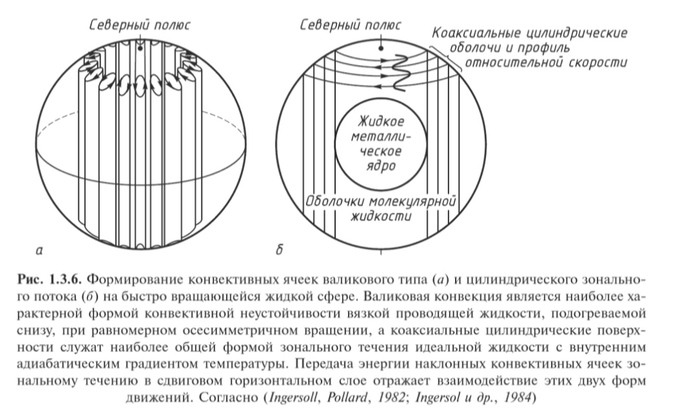

Модель, показывающая формирование зон и поясов, а также зональных потоков

Автор я

Механизм образования зон и поясов (зональная циркуляция) в точности неизвестен, но недавно, в 70-х годах, учёные предположили наличие на глубине в слое жидкого водорода системы цилиндров с осью перпендикулярной оси вращения планеты. Цилиндры вращаются и там, где они затрагивают облачный слой, зарождаются сильные зональные потоки (струи), образующие зоны и пояса. Эта гипотеза с названием глубинная модель постоянно дорабатывается. Помимо цилиндров, источником энергии также служит конвекция. Конвективные потоки, поднимаясь от горячих недр, порождают те самые восходящие течения в атмосфере, которые под действием силы Кориолиса меняют своё направления (если поток направлен к полюсу, он меняет направление на восток, если к экватору, то на запад) и создают некоторые струи. Вихри в атмосфере Юпитера возникают из-за петурбаций (возмущений), когда струи с противоположным направлением ветра сталкиваются друг с другом.

Ещё одна иллюстрация, изображающая конвективные и зональные потоки

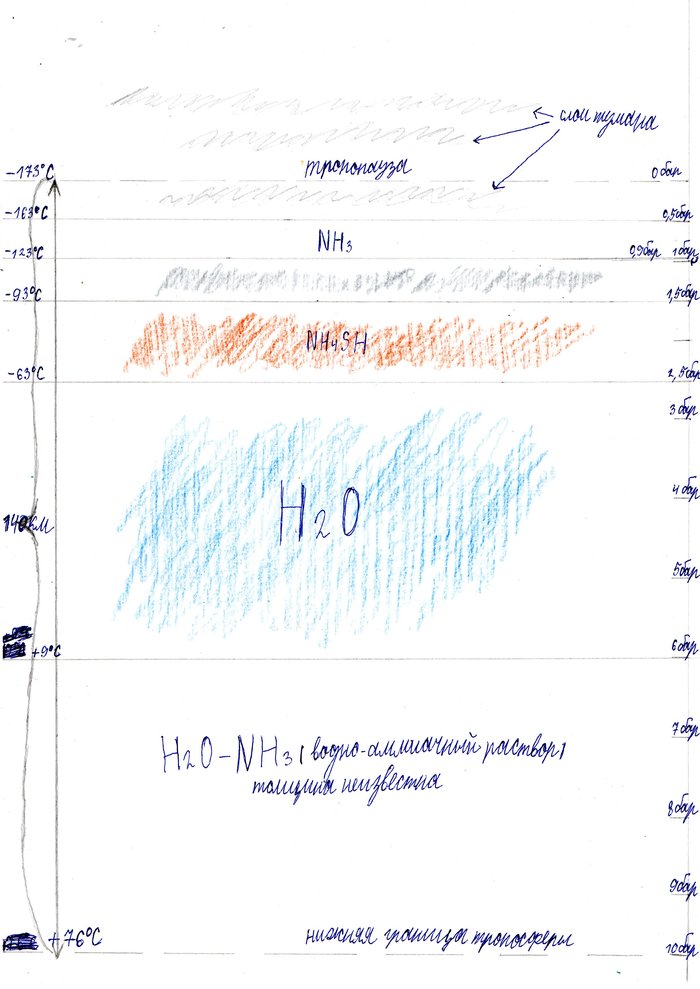

Теперь давайте рассмотрим сам облачный слой. Юпитерианская тропосфера, как принято считать, простирается на 140км вглубь до точки с давлением 10 бар (1 бар- 1 атмосфера) и температурой +76°C, так как чуть ниже, где давление достигает 12 бар, водород уже становится сверхкритической жидкостью.

Тропосфера Юпитера. Слой водно-аммиачного раствора находится выше слоя водяных облаков

Автор я

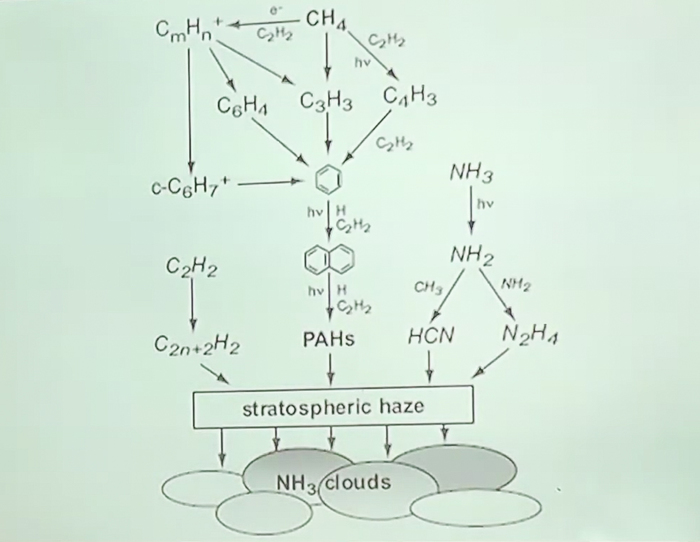

Химические реакции в стратосферной дымке

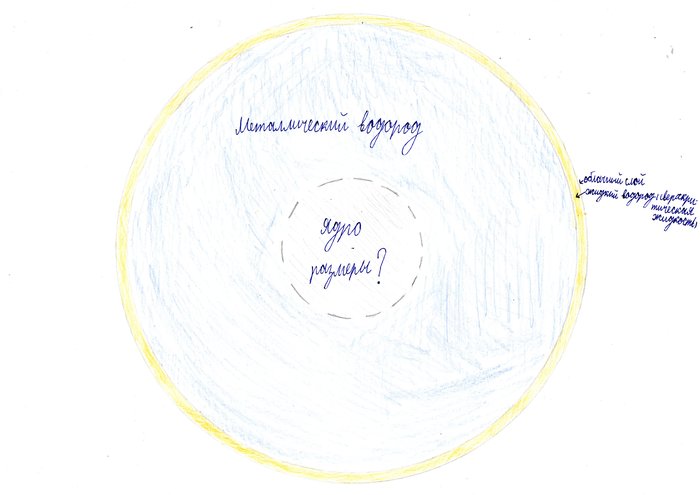

Химическая среда в атмосфере Юпитера не окислительная, как на Земле, а восстановительная (поясню: кислород связывается в воду, углерод в углеводороды, после чего остаётся большое количество водорода, который восстанавливает всё, что только можно), из-за чего наблюдается большое количество (по разнообразию) водородных соединений. Тут есть и вышеупомянутый аммиак (NH3), и фосфин (PH3), и обилие метана (CH4), который по своему содержанию в атмосфере занимает третье место! Имеются ¹³CH4, CH3D, ¹⁵NH3, GeH4, AsH3. Кстати, раз уж мы заговорили о химическом составе атмосферы, не лишним будет вас предупредить, что если ненароком окажитесь на Юпитере, не вздумайте открывать иллюминатор! Мало того, что аммиачные облака ужасно воняют, так фосфин, которого тоже содержится не мало, вещества стратосферной дымки, герман и арсин крайне ядовиты! Так что, можете задуматься, насколько нам повезло с выбором нашего космического дома. Что касается внутреннего строения, то под слоем газо-жидкого водорода глубиной от 3 (по моему мнению, основанному на лекции NASA) до 7 или даже 14000 км (по некоторым данным 25000 км) находится очень большой слой удивительного металлического водорода. Давление в этом месте настолько огромное, что оно превышает давление здесь, на Земле, в 2 миллиона раз, из-за чего электроны выдавлиются из атомов и водород начинает проводит электричество, то-есть становится металлом! Это невероятно! На Земле учёные могут получить водород в таком состоянии всего лишь на несколько миллисекунд, когда они выстреливают мощным лазером в его атом, давление, в момент столкновения, становится похожим на юпитерианское и атом водорода становится металлом, а на Юпитере металлический водород образует постоянный океан в десятки тысяч километров глубиной! Вот теперь можете задуматься, насколько могущественна природа, каких только крайностей она не имеет, и насколько ничтожен человек, который при помощи новейших технологий только-только начал пытаться отдалённо воспроизвести эти условия, в то время как планеты, подобные Юпитеру, существуют уже миллиарды лет и встречаются повсеместно. Такая идея встречалась и в книге известного учёного Иосифа Самуиловича Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Но не будем менять тему нашего повествования. Так как металлический водород очень хорошо проводит электричество, в его слое образуется очень мощное магнитное поле, которое задним концом даже достигает орбиты Сатурна. В центре Юпитера находится ядро с очень размытыми границами, размеры которого неизвестны (но его размеры точно больше Земли как минимум в 1,5 раза).

Внутреннее строение Юпитера

Автор я

Перед тем, как заканчивать эту главу, упомяну ещё об интересных явлениях в атмосфере. На Юпитере, как и на Земле, бушуют грозы, а раз есть грозы, значит должны быть и молнии и это совершенно верно. Юпитерианские молнии тянутся на тысячи километров в длину и по мощности превосходят земные в 10 раз, но их во столько же раз и меньше, чем на Земле. Образование видимых с орбиты гроз связывают с водно-аммиачным облачным слоем.

Разряды молний в атмосфере Юпитера

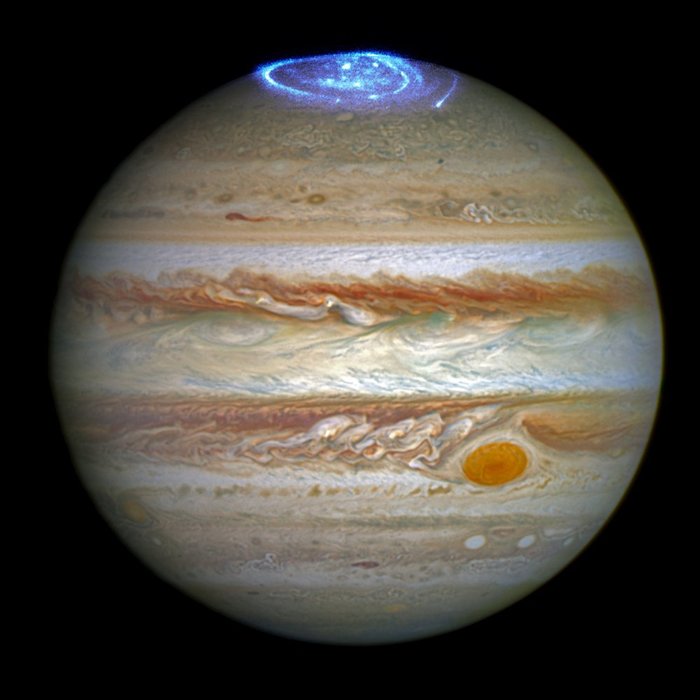

Полярное сияние Юпитера в ультрафиолетовом диапазоне

Происхождение полярных сияний Юпитера немного отличается, чем и у их земных собратьев. Помимо солнечного ветра, который по силовым линиям магнитного поля проникает в полярные районы планеты и вызывает свечение атмосферы, в генерации северных и южных сияний также немалую роль играют спутники Юпитера Ио, Европа и Ганимед. Заряженные частицы серы, кислорода, хлора и других элементов, извергаемые вулканами Ио, перетекают на полюса также вызывая аврору. Подобным образом действуют Европа и Ганимед, но только с меньшей силой. Очень интересные явления- рентгеновские полярные сияния. Юпитер- это единственное место, где наблюдаются полярные сияния в рентгеновском диапазоне. Чтобы атмосфера стала излучать в рентгене, необходимо наделить частицы очень высокой энергией. Существует предположение, что такие полярные сияния порождают ионы кислорода, ускоренные магнитным полем Юпитера, которые сталкиваются с воздушным слоем на скоростях тысячи метров в секунду, теряя все восемь электронов. Последнее, о чём поведую в этом разделе- это так называемый феномен горячих теней. Дело в том, что по результатам радиоизмерений выяснилось, что в тех местах, на которые падает тень от спутника во время его транзита, закрывая собой Солнце, температура не понижается, а заметно повышается! Этот феномен был обнаружен в 1960-х годах, но недавно в 2007 году завесу тайн приоткрыла одна статья, согласно которой изменение температуры происходит вследствие обратимой химической реакции, происходящей в атмосфере. Объясню простым языком. Днём, в стандартных температурных условиях, протекает химическая реакция синтеза (образования) вещества, но когда тень от спутника проходит по Юпитеру, температура понижается, из-за чего начинается реакция разложения, в результате чего выделяется тепло, которое подогревает тот участок, по которому проходит тень.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МИССИИ

Юнона: новый Юпитер

Космическая станция Юнона (Juno)

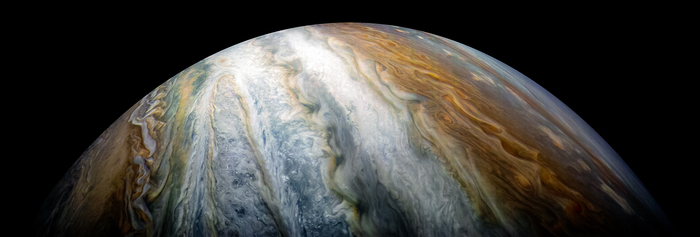

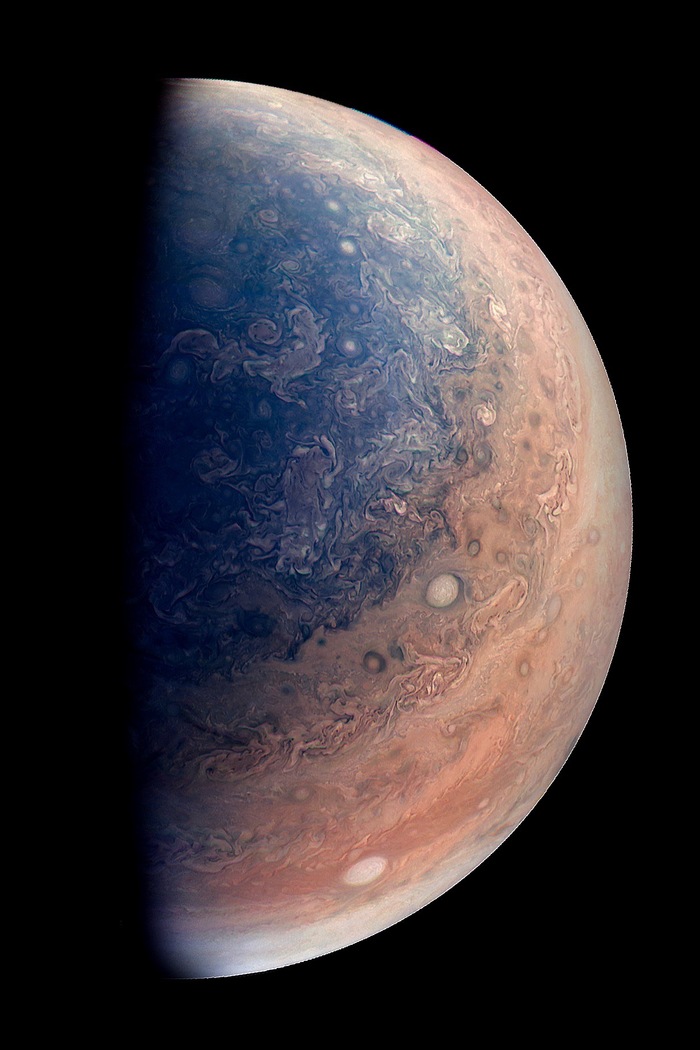

Юнона, пожалуй, самая успешная миссия, отправленная к Юпитеру. Действительно, те данные, которые передала нам Юнона, те открытия, которые она совершила, без сомнения можно назвать Новым Юпитером. Вы только посмотрите на фотографии, сделанные её двухмегапиксельной пзс камерой JunoCam!

Это просто невероятно! Складывается впечатление, будто Юнона буквально «парит» над облаками Юпитера. Так оно и есть. Юнона обращается вокруг Юпитера по эллиптической орбите с периодом (время одного полного витка по орбите) 53 дня, но с недавнего времени его сократили до 43 дней, хотя изначально во время разработки миссии, планировалось вывести Юнону на 14 дневную орбиту. Перед тем, как поведать самое главное, скажем пару слов о самом искусственном спутнике. Юнона- космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск которого состоялся в 2011 году, а выход на орбиту Юпитера в 2016 году. Помимо своей орбиты, Юнона имеет ещё одну особенность, которая заключается в её конструкции. Впервые, на таком расстоянии от Солнца, станция использует не РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор- установка, преобразующая тепловую энергию распада радиоактивных изотопов в электричество), а солнечные батареи и это при том, что энергия солнечного излучения на орбите Юпитера составляет всего лишь 4% от таковой на земной орбите! А теперь приступим к самому интересному.

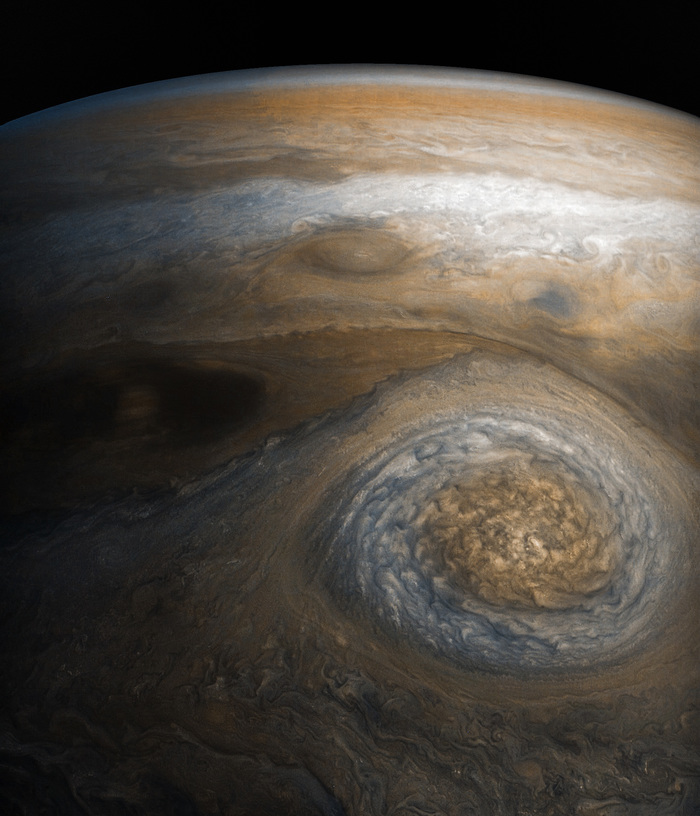

Первое открытие Юнона совершила уже во время первого витка вокруг Юпитера 27 августа 2016 года. Тогда Юнона первый раз приблизилась к полюсам планеты, которые наблюдаются только с полярной орбиты и сделала фотографии этих областей. Каково же было удивление участников миссии, когда заместо упорядоченной структуры их взгляду предстало хаотичное нагромождение множества вихрей размером с целые континенты, притом вихри эти, как и сами полюса, оказались синего цвета!

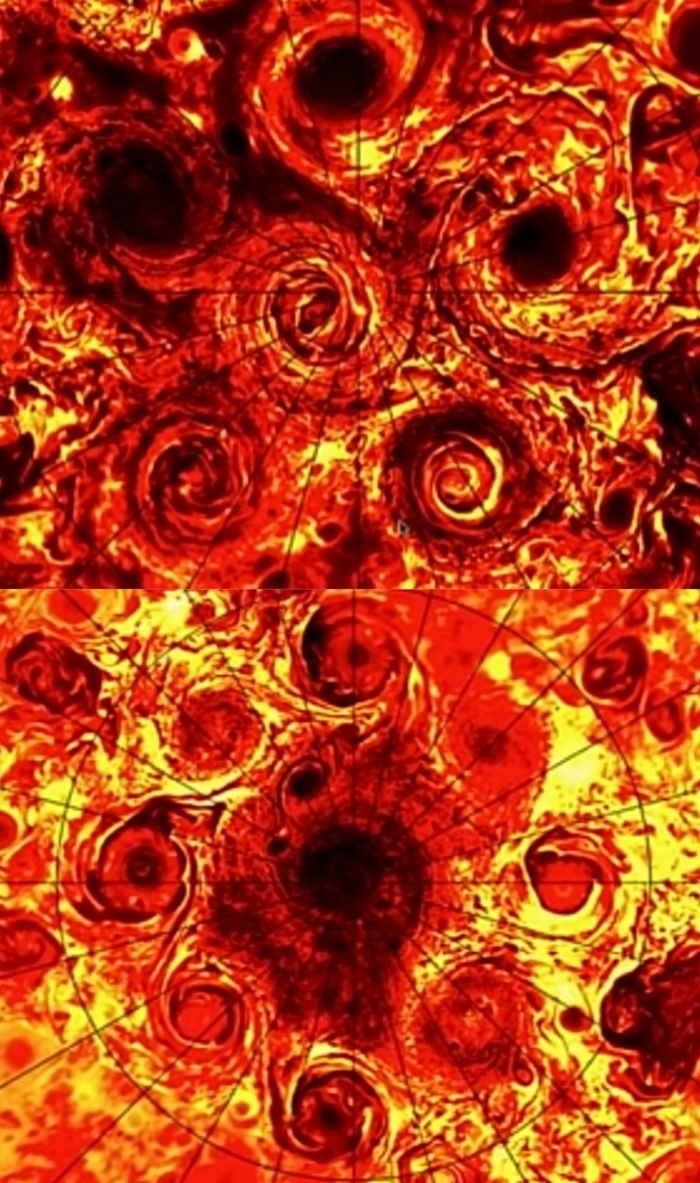

Снимок полярного регион Юпитера

Вещество, которое придаёт облачному слою синий цвет и причина, по которой оно дислоцируется только в полярных регионах, неизвестны. Но наибольший интерес представляют вихри, лежащие именно над самими полюсами планеты. Представьте себе восьмиугольник, на месте вершин которого лежат гигантские ураганы циклонического характера, а в середине восьмиугольника находится такой же громадный вихрь, только антициклонического характера. И это образование стабильно, притом, что ураган по середине закручивается в обратную сторону относительно остальных 8-ми ураганов. За два года ни один из этих циклонов не сместился ближе к центру, не разрушился, не поглотил соседний циклон! Та же история происходит и на южном полюсе с тем лишь отличием, что вихри там выстраиваются не в восьмиугольник, а в пятиугольник.

Южный (вверху) и северный (внизу) полюса

Открытие полярных вихрей также стало для учёных неожиданностью. Изображения циклонов, представленное выше, было сделано на основе данных, полученных спектрометром Jiram (Jovian Infrared Auroral Mapper) итальянской разработки. При помощи этого инструмента даже была составлена трёхмерная карта вихрей. Несмотря на то, что прямое предназначение этой аппаратуры- изучение полярных сияний, она очень хорошо справляется также и с другими задачами, такими, как эта.

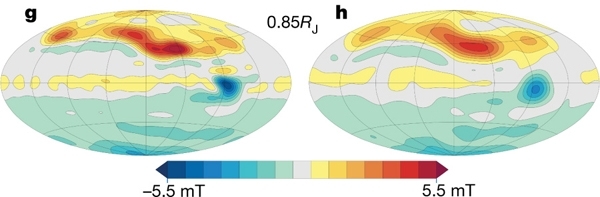

Следующее открытие, которые мы рассмотрим, сделано прибором Flux Gate Magnetometer (FGM), магнитометром, находящимся на борту Юноны. Полярная орбита Юноны крайне благоприятна для измерения магнитного поля, так как в этом случае аппарат совершает пролёт над всеми широтами планеты, а с каждым новым витком орбиту немного изменяют по долготе, таким образом искусственный спутник смог полететь над всеми участками планеты и на основе его измерений удалось создать подробную карту магнитного поля Юпитера, которая, также как и структура полярных вихрей, была довольно неожиданной для научного сообщества.

Карта магнитного поля Юпитера, созданная Юноной

Обнаружилось очень много мелких региональных особенностей в магнитном поле Юпитера, которые предыдущими миссиями зафиксированы не были. Крупные аномалии были известны и до запуска Юноны. Одна из самых аномалий- Большое Синее пятно, расположенное недалеко от экватора. Образование мелких магнитных аномалий в магнитосфере связано, вероятно, с тем, что магнитное поле генерируется не только в слое металлического водорода, но на нижней границы газово-жидкого слоя, там, где вещество немного ионизуится от близости со слоем металлического водорода. Если бы магнитное поле целиком генерировалось бы глубоко в металлическом слое, мелкие его вариации стёрлись бы, пока частицы достигли бы космического пространства.

Ещё одна интересная особенность кроется в необычном распределении аммиака в атмосфере, которое удалось измерить микроволновым радиометром (MWR) с борта Юноны. Но для начала, пару слов стоит сказать о самом приборе. MWR измеряет тепловое радиоизлучение газового гиганта в определённом месте в шести каналах под разным углом (вследствие движения космического аппарата), благодаря чему он строит карту распределения яркости излучения на разных глубинах, от верхней кромки облаков вплоть до 350 км ниже точки с давлением 1 бар (высоту на Юпитере принято измерять от этой точки. Находится она на 50 км под тропопаузой). Отличие этого радиометра от, например, микроволнового радиометра на борту станции Магеллан, изучавшей Венеру, является то, что он не фотографирует поверхность, а лишь измеряет излучение, находя в нём линии поглощения аммиака и воды. А теперь вернёмся к главному! Логично, что ниже видимой кромки облаков аммиак должен быть хорошо перемешан, но судя по данным с этого радиометра, даже на глубине концентрация аммиака неравномерная. Более того, она не совсем совпадает с рисунком зон и поясов. Интересно ещё, что с помощью MWR также удалось больше узнать о грозовой активности Юпитера и построить карту распределения гроз. Как оказалось, наибольшее количество грозовых разрядов наблюдается на полюсах планеты, а в особенности на северных широтах выше 40 градусов, наименьшая же на экваторе. Объясняется это различием в интенсивности влажной конвекции.

И наконец, неправильно было бы не упомянуть об интересном приборе Gravity Science Experimente (GSE), который, исходя из самого названия, измеряет гравитацию! А делает он это изучая доплеровское смещение в радиоволнах. Поясню: когда Юнона пролетает над немного более плотными и массивными областями, она ускоряется и это ускорение мы можем зафиксировать по доплеровскому смещению (когда объект удаляется от источника излучения, волны становятся длиннее и чем больше скорость его удаления, тем больше длина волны. То же самое происходит и с Юноной. Когда она ускоряется, радиоволны приобретают большую длину). Так вот, точно узнав плотность и массу отдельных регионов на разных глубинах, учёные смогли более подробно изучить внутреннее строение Юпитера. Как выяснилось, зоны и пояса простираются примерно на 3000км вглубь от верхней границы облачного слоя, дальше они простираться не могут из-за сильного магнитного поля на глубине. Также удалось более точно исследовать структуру ядра, которое на удивление учёных не имеет чёткой границы и выглядит очень большим расплывчатым сгустком массы, в отличие от планет земной группы, имеющих чёткие границы ядра.

Помимо всего вышесказанного на основе данных, полученных Юноной удалось написать очень много научных статей и сделать другие, менее значимые открытия, останавливаться на которых здесь мы не можем. Также Юнона внесла большой вклад в развитие гражданской науки. Тысячи волонтёров смогли получить доступ к нескольким гигабайтам отличного фотоматериала и обработать его. Интересный факт, что космическая станция несла с собой на борту трёх пассажиров: лего фигурки бога Юпитера, богини Юноны и итальянского учётного Галилео Галилея, открывшего спутники газовой планеты. Фигурки были сделаны не из пластика, а из алюминия. Ну что ж, перейдём к описанию следующей миссии!

Галилео: полёт под облаками

Галилео- это первый космический аппарат, вышедший на орбиту Юпитера и в течение нескольких лет исследовавший его.

Начавший своё путешествие ещё в 1989 году, он достиг орбиты Юпитера в 1995 и проработал там до 2003 года. По пути к Юпитеру, аппарат два раза пролетел мимо Венеры, при этом изучая её, и недалеко от некоторых астероидах, у одного из который (Ида) даже открыл небольшой естественный спутник (Дактиль). На орбите Юпитера Галилео подробно изучил его атмосферу, открыл мокрые и сухие области, содержание воды в которых резко различается, а также получил подробные фотографии Галилеевых спутников, но самое интересное то, что он доставил в атмосферу Юпитера спускаемый зонд, о котором мы поговорим по подробнее! Предполагалось, что в атмосфере Юпитера содержится очень много различных химических соединений и плотный слой из водяных облаков. Чтобы проверить эту гипотезу, учёные решили вместе со спутником Галилео отправить спускаемый дроп-зонд и каково же было их разочарование, когда вместо всего вышеуказанного приборы обнаружили лёгкую аммиачную дымку на самом верху атмосферы и очень тонкий облачный слой из гидросульфида аммония под ним. Никакой воды и никаких многочисленных соединений обнаружено не было! Сразу возник вопрос:«Как так?». Выяснилось, что зонд упал в так называемое горячее пятно- вырожденную конвективную яйчеку, в которой восходящий поток холодный, а нисходящий горячий. Опускаясь в без того нагретые глубины атмосферы, тёплый нисходящий поток ещё больше нагревает, обедняя химическими соединениями, в результате чего в видимой полосе спектра эти области выглядят тёмными, так как облаков там нет, соответственно становятся видимыми глубокие слои атмосферы.

Также Галилео обнаружил в горячем пятне необычайно сильные ветры, скорость которых доходила до 180мс, в несколько раз превышая самые сильные ураганы на Земле. Ещё были зарегестрированы многочисленные разряды молний. Сам зонд опустился на глубину 155км под верхней границей тропосферы и проработал около часа. Что касается орбитального аппарата, то хотелось бы поведать вам о его фотоаппаратуре. ИСЗ Галилео нёс у себя на борту фотокамеру, основой которой была ПЗС матрица (CCD), делавшая снимки в скромном разрешении 800×800 пикселей, но не смотря на это они были очень детальными. Матрица оборудована системой сменных фильтров с длинами волн от 400 до 1100нм (от видимого диапазона до ближнего ИК. Кстати, в таком диапазоне снимки получают и любители астрономии 🙂 Объектив изготовлен по оптической системе телескопов рефлекторов, что, на мой взгляд, является довольно странно. Для защиты от радиации весь сетап был покрыт танталовым покрытием. На других научных приборах мы останавливаться не будем, так как у нас на это не хватит времени. Кроме этих двух станций, не выходя на орбиту, за короткое время пролёта мимо газового гиганта Юпитер, изучали ещё и другие аппараты, такие как Пионер-10 и Пионер-11, Вояджер-1 и Вояджер-2, Кассини, Новые Горизонты, но мы обратили своё внимание только на две самые интересные миссии, так как чтобы рассказать о всех аппаратах сразу, понадобится писать отдельную статью.

Галилеевы спутники Юпитера

Чтобы подробно изложить информацию о Галилеевых спутниках, понадобится писать отдельную статью, а возможно и несколько, поэтому здесь я упомяну о них кратко. Галилеевы спутники- это четыре крупных естественных спутника, названные в честь их первооткрывателя итальянского учёного Галилео Галилея. Открытие Галилеевых спутников произошло в 1609 году, параллельно с Галилеем из наблюдал также немец Симеон Марий, но так как он не поспешил поведать о своём открытии, первооткрывателем признали именно Галилео. Современные названия: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто предложил дать всё тот же Симеон Марий в 1614 году, но, к сожалению, то время они не прижились. Сам же Галилей назвал их медичийскими звёздами и присвоил им порядковые номера. Имя Галилеевых спутники широко стали использовать только в середине двадцатого века. Примечательно, что в 1675 году датчанин Оле Рёмер использовал их для измерения скорости света, заметим, что получилось это у него довольно-таки точно. Суть этого метода заключалась в наблюдении затмений спутников Юпитером и поскольку скорость света конечна, то на разных расстояниях от Земли до Юпитера моменты затмений будут чуть-чуть опаздывать от предсказанных и по этим запозданиям ему удалось вычислить скорость фотонов видимого спектра, которая по результатам его расчётов была равна 230.000 км/с. Согласитесь, не очень далеко от принятой современной наукой значения 300.000 км/с. А теперь рассмотрим каждый спутник по отдельности, несколько позволяет время. Первый по близости к Юпитеру: Ио- это настоящий мир вулканов! Их на нём наблюдается в изобилии, около 400 штук для тела ненамного больше Луны, и это только действующие! А сколько тогда потухших!? Такое огромное количество вулканов сильно измеряет рельеф спутника, названного в честь жрицы Геры. Поверхность окрашена в многочисленные оттенки жёлтого и красного, вызванные соединениями серы. Потоки лавы, как и высота вулканических выбросов, достигают 500км! Вокруг Ио даже есть маленькая тонкая атмосфера и вы, наверное, уже догадались, чем же она вызвана. Такую невероятную вулканическую активность спутнику придаёт сам Юпитер. Приливные силы его то сжимают, то разжимают недры Ио, в результате чего они сильно разгогреваются. Далее следует Европа, спутник, который имеет мантию из жидкой воды! Правда добраться до этого океана непросто. Для этого нужно пробурить стокилометровую скважину! Поверхность Европы представляет собой твёрдую ледяную корку с многочисленными трещинами, из которых вырываются огромных размеров гейзеры, вода при выбросе которых сразу замерзает и образует ледяные кристаллы снега. Такие ледяные извержения носят название криовулканизм. Далее следует Ганимед, спутник, который по размеру больше Меркурия! Внутри него также подозревают наличие огромного глобального океана, но гейзеров там не замечали и вероятность его существования меньше, чем у океана Европы. Поверхность Ганимеда тоже состоит из льда, а местами и из горных пород. Примечательно ещё то, что Ганимед- единственный спутник, имеющий своё, пусть и небольшое, но глобальное магнитное поле! Да оно и не у всех планет есть, а тут даже у спутника! Следующий по списку- Каллисто, буквально усеянный яркими белыми пятнами- ударными кратерами. Останавливаться мы на нём не будем. Вот так, галопом по Европе мы и пробежались по всем спутникам. Возможно, как-нибудь напишу про них отдельную статью, ведь они этого заслуживают не меньше, чем сам гигант Юпитер! Но перед тем, как заканчивать эту главу, хочу вам ещё кое о чём поведать. Учёные предполагают, что несколько миллиардов лет назад, когда Юпитер только-только сформировался, он был настолько горячий, что от его тепла плавились льды на Галилеевых спутниках! Светимость огромнейшей планеты достигала 1/10 от светимости Солнца! Представляю, как в те далёкие времена он выглядел с Земли! Вот тогда-то над нами светило настоящее второе Солнце! Интересно ещё то, что раз в шесть лет плоскости орбит Галилеевых спутников спутников оказываются в плоскости орбиты Земли и тогда наблюдаются очень интересные покрытия, в виде двойных или даже тройных транзитов (прохождений) юпитерианских лун по диску Юпитера и покрытия одного спутника другим! Сейчас как раз наступил период видимости таких необычайных явлений и кое-что я и снял в ночь 16 августа с 0:05 до 2:24 по часовому поясу МСК+7.

Транзит Европы, Ганимеда и Каллисто, начало покрытия Европы Ганимедом

Автор я

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЮПИТЕРА

Каждый любитель астрономии, у которого есть телескоп, рассматривал в него Юпитер и восхищался им! Даже в относительно небольшую, но качественно сделанную 70-80мм трубу вам удастся разглядеть зоны и пояса, а уж более мощные телескопы с диаметром 150мм и больше позволят вам разглядеть невероятное обилие деталей в виде многочисленных иллюминаторов, деталей в зонах и поясах, фестонах, колоннах и прочих интересных образований! И все эти образования динамичны и постоянно изменяют свой вид! А Галилеевы спутники, при взгляде даже в подзорную трубу с увеличением 30-40x, напоминают подобие Солнечной системы в миниатюре!

Галилеевы спутники Юпитера

Автор я

Помимо визуальных наблюдений, любители астрономии также занимаются фотографическими наблюдениями и некоторых из них они привлекают даже больше, чем визуальные, в том числе и меня. Чтобы начать делать свои собственные астрофотографии, не обязательно иметь большой телескоп, достаточно даже небольшого зеркальной или зеркально-линзовой оптической системы диаметром объектива от 130мм с качественной оптикой. Также желательно иметь астрокамеру, хотя бы простенькую Datyson T7c, которая при цене около 6500 рублей позволит получать хорошие астрофото. Ну и без чего точно не обойтись, так это без хорошего, качественного неба, а опыт постепенно со временем придёт сам.

Пример фотографии через 127мм телескоп Фото Руслана Ильницкого

Юпитер через большой 250мм телескоп Фотография Дмитрия (ArDm)

Интересны ещё также любительские съёмки Юпитера в линии метана (890нм), организация которых требует наличия метанового фильтра. Такого рода фотографии показывают различные слои облаков и дымки, находящиеся выше основного облачного слоя, которые выглядят как светлые области. Причина такого их вида- рассеяние света, который ещё не успел поглотиться нижележащим метаном.

Юпитер в линии 890нм через телескоп 200мм Фотография Руслана Ильницкого

Помимо этого, на изображении в такой линии спектра можно хорошо отличить циклоны и от антициклонов. Циклоны представляют собой тёмные пятна, а антициклоны светлые. Правда, любые фотографии в метане имеют меньшую разрешающую способность из-за более длинной волны, нежели чем у видимого спектра. Можно было бы уже и завершить эту статью, но многие, наверное, спросят, где же искать на небе этот загадочный Юпитер? Всё очень просто! Его даже искать не надо! Достаточно взглянуть на южную сторону и самая яркая звезда и есть тот самый Юпитер. В эти дни он как-раз вступил в противостояние, поэтому яркость его больше обычной. Недалеко от Юпитера, западнее (правее) него находится Сатурн, также яркий, но намного слабее самого Юпитера. Ну вот, наше повествование и подошло к концу! Многие объекты и явления не были освещены в этой статье. Не упомянул я и о кольцах вокруг Юпитера, открытых Вояджером-1, не уделил должного магнитосфере Юпитера, Галилеевым спутникам, исследовательских миссиях и вообще истории исследования Юпитера. Каждая из этих вещей, кроме кольца, требует, пожалуй, написания отдельной статьи для подробного рассмотрения.

Отдельную благодарность хочу выразить Руслану Ильницкому и Дмитрию (ArDm).

Автор статьи: я.